2023年4月10日、オープンソースコミュニティのPINE64は公式ブログにてStarFive JH7110を搭載したRISC-Vタブレット「PINETAB-V」および、Rockchip RK3566を搭載したタブレット「PINETAB2」の発売(正しくは予約)をアナウンスしました。

「PINETAB2」はそこまで面白味のあるものではないので、この記事では「PINETAB-V」を主に取り上げます。

スペック

| ■ PINETAB-V/PINETAB2 | |

| CPU | StarFive JH7110 (PINETAB-V) Rockchip RK3566 (PINETAB2) |

|---|---|

| メモリ | 8GB LPDDR4 |

| ストレージ | 128GB eMMC |

| 画面 | 10.1インチ IPS HD |

| インターフェース | USB Type-C(2.0)×1 USB3.0×1 microHDMI microSD オーディオジャック |

| カメラ | 前:200万画素 後:500万画素 |

| wi-fi | 802.11ax+BT5.2 |

| バッテリー | 6,000mAh |

| サイズ | 242×161×9mm |

| 重さ | 520g (キーボード込:990g) |

特徴

「PINETAB-V」はおそらく世界初のRISC-Vプロセッサ搭載タブレットです。

ターミナルだと2022年3月の「DevTerm R-01」、ノートPCだと2022年5月の「Spring 2022 RISC-V Week」が初出と言われていますが、タブレットは調べた限りでは見当たりませんでした。

RISC-Vとは

RISC-Vとは2010年に登場した、オープンソースライセンスで提供されている命令セットアーキテクチャ(ISA)です。

RISCはカリフォルニア大学バークレー校で始まったプロジェクト(RISCプロジェクト)で、このプロジェクトにおける5番目のRISCなのでRISC-Vと呼ばれています。

ARMはライセンス回りが割と面倒(独自カスタムが実質的に厳しい)なことやライセンス料の問題を抱えていて、さらにオープンソースライセンスゆえに米国の制裁の影響を受けにくいことから、中国系メーカーを中心にRISC-Vへの乗り換え・開発が進んでいます。

CPU(SoC)について

「PINETAB-V」のCPU(SoC)はStarFive JH7110です。

これはStarFive Tech「VisionFive 2」と同じものですね。

StarFive Tech(赛昉科技)は2018年設立のRISC-V専門企業です。

と言っても1から全部やっているわけではなく、設計部分はSiFiveなどに任せ、製品開発とエコシステムの構築に主眼を置いているようです。

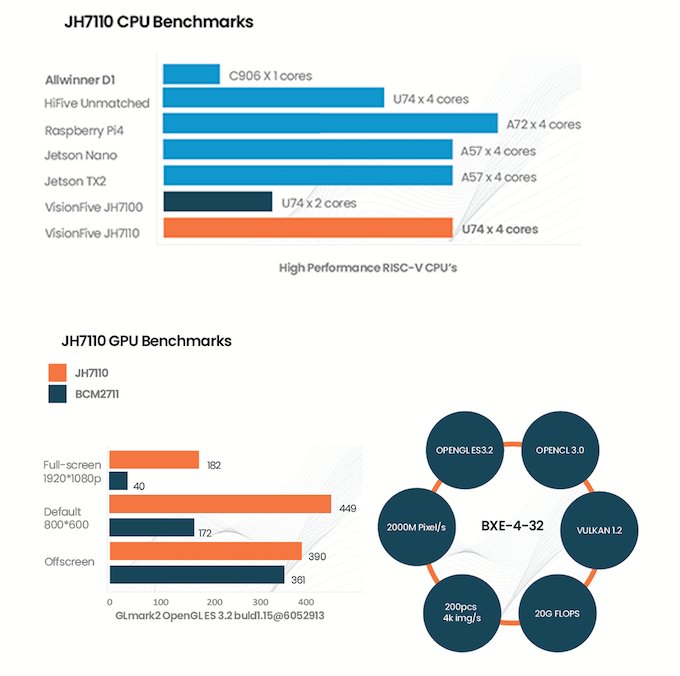

JH7110はCPUコア部分にSiFive U74 (RV64GC)を採用した、1.5GHzの4コアSoCです。

GPU部分はImagination TechnologiesのBXE-4-32。性能は2.4GPixels/sとされています。

製造はTSMC 28nmプロセスで行われています。

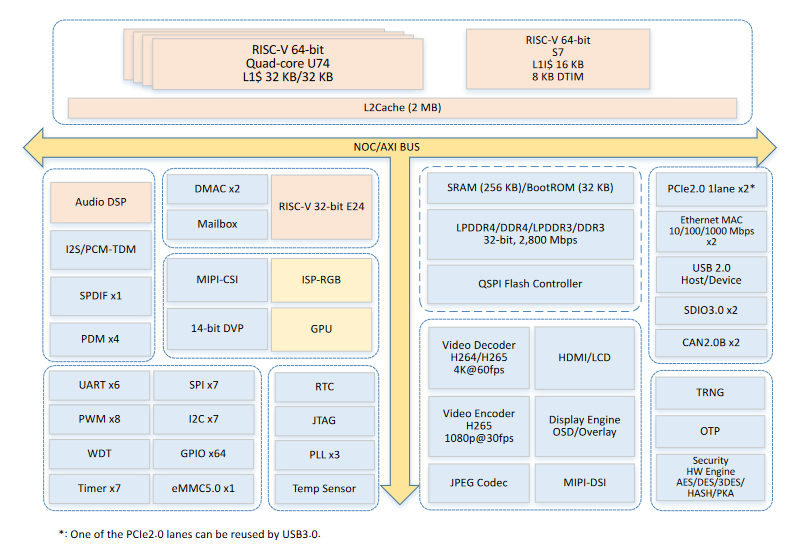

ブロックダイアグラム図はこんな感じ。

サブプロセッサはSiFive S7 (RV64IMAC)、RTC(RealTime Controller)プロセッサはRISC-V SiFive E24 (RV32IMFC)と、RISC-Vコアで揃えています。

DDR4対応だったり、PCIeレーンを持っていたり、インターフェースは今時のSoCですね。

性能面ではラズパイ4には及ばないものの、グラフィック性能は比較的高いようです。

UnixBenchだとシングル400、マルチ1300くらいになるよう模様。

メモリとストレージ

メモリは8GB LPDDR4。

ストレージは128GB eMMCです。

その他

無線LANはWi-fi 6(802.11ax)にBluetoothは5.2です。

といっても技適は非取得になるでしょうから、国内では使えないんですけど。

バッテリーは6,000mAhのリチウムポリマー電池です。

OSについては「PINETAB2」はDanctNix Arch Linuxをプレインストールと書かれているものの、「PINETAB-V」については言及なし。というか、ソフトウェア環境はまだアルファ版と明言されていて、そこから楽しめる人向けと書かれています。

一応、同コミュニティの「STAR64」に合わせた設計となっているとのことなので、今後のOSは共通となりそうです。

参考 STAR64 (Pine64 wiki) ※アルファ版カーネルへのリンクあり

外観

「PINETAB-V」はSoC以外の筐体、液晶パネル、メモリ、ストレージなどは「PINETAB2」と共通です。

全体です。バックライト内蔵キーボードも付属します。

見た目的にはベゼルがちょっと太めの普通のタブレットですね。

画面はタブレットに多いWUXGA(1920×1200)ではなく、WXGA(1280×800)です。

この点は中の人も定例報告内で言及しています。

背面から。

タブレット形状ですがインターフェースは多く、USB3.0、USB2.0(Type-C、充電兼用)、microHDMI、オーディオジャックを備えています。

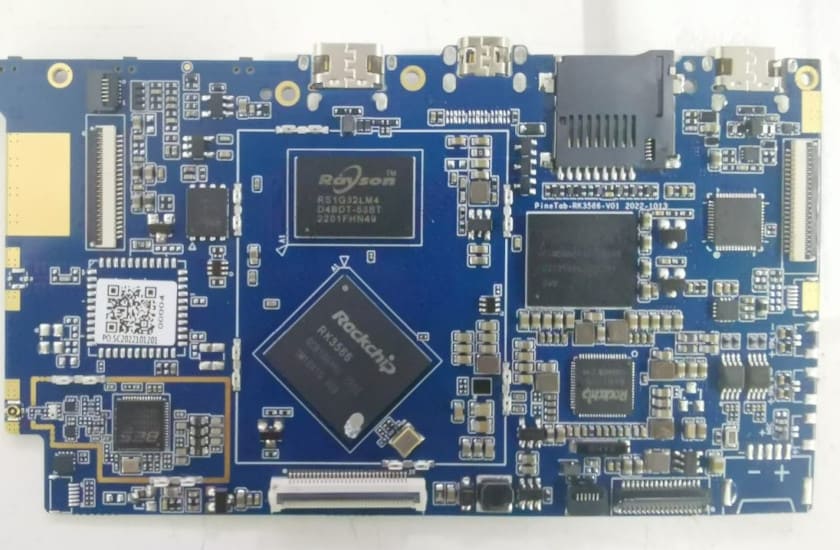

中のボードです。こちらは「PINETAB2」

こっちが「PINETAB-V」です。

SoCこそ違いますが、端子類の配置などは合わせられています。

「PINETAB2」プロトタイプの内部。

ボードは意外と小さく、リチウムポリマー電池がどーんと大部分を占めています。

まとめ

「PINETAB2」および「PINETAB-V」の価格は209.99ドル。

「PINETAB-V」は赤字で「開発目的以外で買わないで」と注意書きがされています。開発者向けというなら側面にGPIOが生えていても面白かったんじゃないかなぁと思ったり。

全部入りの開発キットとして見た場合は落ち着いた価格と評価できますが、単に実用レベルのRISC-Vを試したいという場合はおとなしく「VisionFive 2」辺りを買った方が無難でしょう。

コメント